-

[365일]

절로 가는 마음 1(a traveler going to the temple one)

오랜 시간동안 길을 길을 걷다 보면

view more

많은 사람을 만나고 헤어지게 된다.

먼발치로 보던 사찰로 가는 나그네를 보았다.

어떤 마음으로 해질녘 절로 가는걸까.

내려 놓고 싶지도 내려 놓지 못한 것

그것은 아마도 자신에게 남아 있는 강한 생에 대한

미련이 아닐까...

진도 쌍계사 길에서

-

[365일]

균열 그리고 메꾸다 3 (Crack and fill three)

세월을 이기지 못하면

view more

언제나 틈이 생기고 이어 균열이 온다.

세월을 이긴다 한들 그 틈은 언제나 균열을 만들고

마지막엔 무너져 내린다.

그래도 균열을 버티게 하는 것은 메꿈이다.

이것이 새로움이다. -

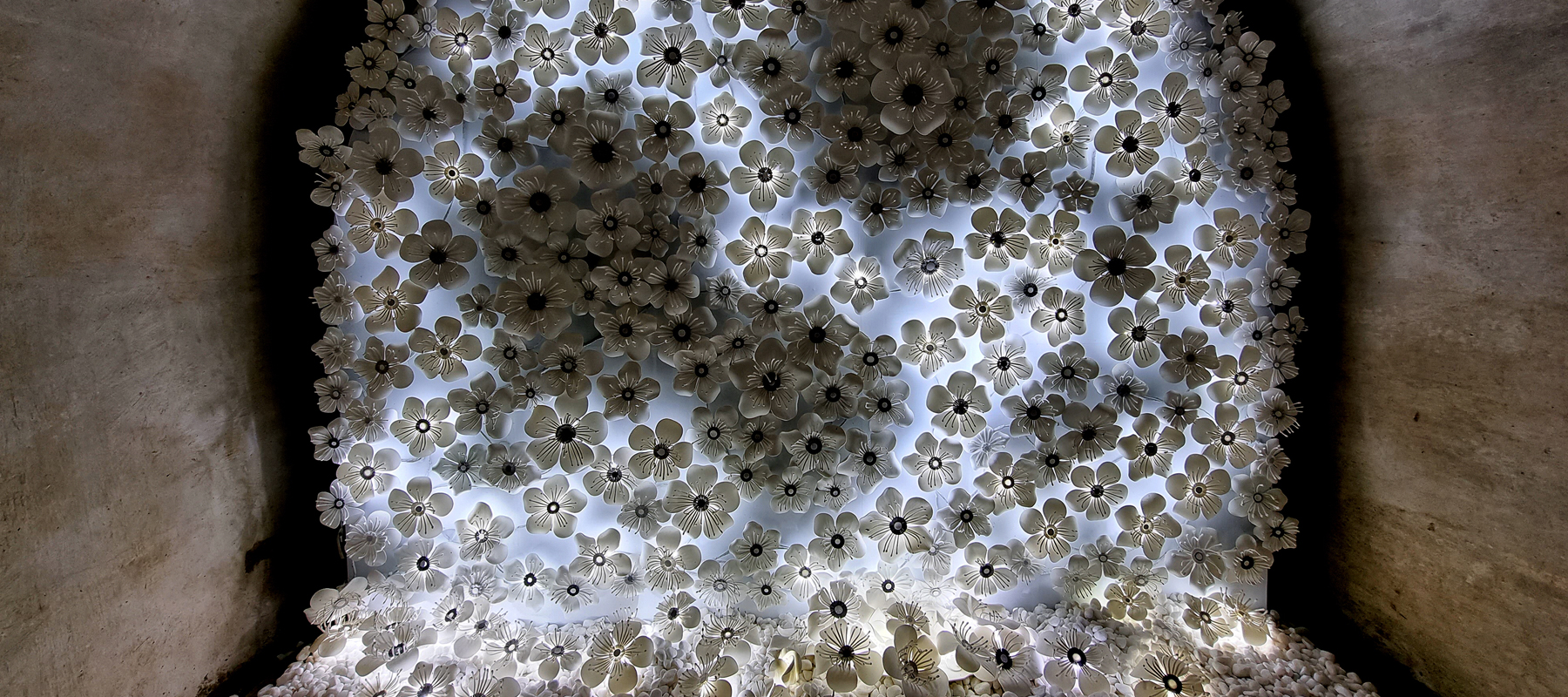

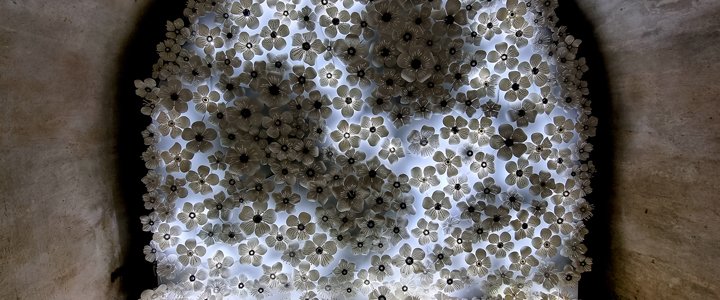

[365일]

균열 그리고 메꾸다 2(Crack and fill two)

세월을 이기지 못하면

view more

언제나 틈이 생기고 이어 균열이 온다.

세월을 이긴다 한들 그 틈은 언제나 균열을 만들고

마지막엔 무너져 내린다.

그래도 균열을 버티게 하는 것은 메꿈이다.

이것이 새로움이다. -

[365일]

균열 그리고 메꾸다 1(Crack and fill one)

세월을 이기지 못하면

view more

언제나 틈이 생기고 이어 균열이 온다.

세월을 이긴다 한들 그 틈은 언제나 균열을 만들고

마지막엔 무너져 내린다.

그래도 균열을 버티게 하는 것은 메꿈이다.

이것이 새로움이다. -

[365일]

노을에서 내 안의 나를 보다 3(Look at me in the sunset three)

오랜 걷기에서

view more

나를 이겨본다는 것은 역시나 체력외엔 없다.

나이가 들어간다는 것은

나를 성숙하게 만든다는 것인데

성숙 보다는 생각에 반하여 육체는 따라가지 못한다.

그나마 남은 젊은 체력마저 길에서 소진하고

그저 젊게 걸어온 내 젊음을 돌아 보게 된다.

이 길 위에서...

-

[365일]

노을에서 내 안의 나를 보다 2(Look at me in the sunset two)

긴 장마가 끝나고 노을이 내린다.

view more

트래킹에 긴 장마를 뒤로하고 소강 상태에서

잠시 노을을 보며 나를 내려 놓는다.

정답이 없는 걷기에서 나를 볼 수 있다는 것은

오로지 쉼밖에 없음을 알게 된다.

어떤 결과가 노을과 함께 내리더라도

운명처럼 받아들일 걷기에서 한번 더 성숙한다. -

[365]

노을에서 내 안의 나를 보다 1(Look at me in the sunset one)

가끔, 아주 가끔은

view more

내 안의 나를 보는 것이 부끄러운 일이지만

때론 나를 돌아보게 되는 경우가 많다.

내 안에 내재된 예술에 대한 욕망이 얼마나 강한지를

오늘은 출장길에 노을에 기대어 나를 본다.

또 다른 내 모습은 어떻게 보여질까?

부끄럽기도 때론 두렵기도 하지만

과감하게 나를 던져 본다.

-

[365일]

고개 숙일수록 보이는 반영 종결(The more you look down, the more reflect you see close)

사라지는 것은 언젠가 누군가의 그리움이 된다.

view more

지나간 시간은 언제나 가슴에 그리움이란 이름으로 남는다.

더 이상 비는 오지 않아 좀처럼 고정된 반영을

만나기 어렵겠지만 그리움으로 남을 것이다.

단지 그리움이 목적인 사람이 그리운 날,

그래도 바라볼 작품이 있다는 것이 얼마나 고마운가. -

[365일]

고개 숙일수록 보이는 반영 3(The more you look down, the more reflect you see three)

와비 사비(侘しい) (寂しい) 라는 문화 운동이 있다.

view more

단순하고 소박하고 오래된 것들이 새것이나 화려한 것보다 더 가치가 있다고 생각하는 정신을 말한다.

우리는 최근 몇 년 들어서 이런 정신을 부각하고

주변 오래된 것들에 대한 관심으로 빈티지로 문화를

만들어 가고 있는 요즘이다.

사진 소재 중 반영 역시 오래된 소재임에도

쉽게 만날 수 있는 소재는 아니다. -

[365일]

고개 숙일수록 보이는 반영 2(The more you look down, the more reflect you see two)

8월이다.

view more

이제 입추가 지나갔다. 사상 최대의 장마가 이어지고 바이러스로 생의 감각이 깨어져 버린 지금

비가 오면 비오는대로 살아야만 한다.

8이라는 숫자가 안정감이 더해지며 여기서도

비오는 날 설렘을 만났다. 항상 육체 언저리에서

힘듦을 주던 8월이지만 내게 반영으로 다가온다.

적어도 내가 생각하는 비는

모든 사람을 위해 건네준 한 장의 위로주 같은 것 -

[365일]

고개 숙일수록 보이는 반영 1(The more you look down, the more reflect you see one)

사람이 나이들어갈수록 익어가는 벼처럼 성숙으로

view more

고개를 숙이는 것은 같은가 보다.

비가 온 후 낮은 자세로 허리를 숙이다 보면 보이지 않던 반영이 보이기 시작한다.

새로운 세상이 열리는 그런 날은

나를 낮추는 것부터 시작하나 보다. -

[365일]

희미한 옛사랑의 그림자(The shadow of a faint old love)

이문열의 소설을 읽어 보면

view more

달이여 너는 내 사랑을 알고 있는가

무덤도 없이 떠난 그녀를

어느 하늘가를 떠도는지

헤어져 멀리 있더라도 언제까지나 잊지 않으리라

달빛 속에 사위어가는 희미한 옛사랑의 그림자

위의 시가 등장하는데 읽으면 읽을수록 추억이라는

단어가 떠오르지만 지날수록 사진 작품마냥

희미해지기만 한다.