-

[365일]

비오는 남해 바다(Rainy South Sea)

A creature might forget to weep, who bore

view more

Thy comfort long, and lose thy love thereby

But love me for love's sake, that evermore

Thou may'st love on, through love's eternity.

그대의 위로를 오래 받은 사람이 웃기를 잊어버리면

그대의 사랑을 잃을지도 모르니까요.

오로지 사랑만을 위해 나를 사랑해주세요.

사랑의 영원함 속에서

언제까지나 그대가 나를 사랑하도록~

- 엘리자베스 브라우닝 -

그대가 나를 사랑해야 한다면

(If Thou Must Love Me) -

[365일]

바람이 그린 겨울 흔적(Wind-drawn winter tracks)

바람을 이기면서 피어나는 해국의 보랏빛이

view more

바람에 색을 더해주고 있는 듯한 겨울의 막바지

내 삶에도 이런 색이 존재할까.

있다면 어떤 색이 되고 있을까.

모래에 바람이 더해져 만들어진 샌드 아트

커피 한 잔을 마시며 바다를 하염없이 바라본다.

지금처럼 자연이 주는 위안이 수많은 말보다

자연 속에 깃드는 것만으로 위로가 된다.

오늘처럼 아름다운 서정이 있는 풍경에는

그저 누군가의 손을 잡아 위로하듯

두 손으로 가만히 커피잔을 감싸 쥔다.

초봄에 불어오는 바람이 차갑긴 하지만

그래도 맑은 마음을 주는 듯 해서 좋기만 하다. -

[365일]

길 위에서 삶을 배우다 특별전(Learn life on the road, make a special exhibition)

더욱 파랗게 보이는 겨울 하늘에서 가을까지 온 몸을 내 놓고 걸었던 수많은 지나온 길은 삶 자체였다.

view more

꽃이 지겨웠던 봄

길을 걷다가 만나게 된 소나기와 장마 그리고 태풍

살아가면서 만나게 되는 수많은 시련들을 길에서 만나고 파란 가을 하늘을 향해 걸으면 몸과 마음이 절로 치유되었고, 폭설에 길을 잃어 헤매던 겨울이 모든 길은 무서움보다도 여유로움으로 다가와 오히려 즐거움을 배로 주었다.

이 길 위의 삶이 가슴에 쌓일 때 그 어떤 마음의 병도 치유해줄 것 같은 예쁨으로 자리한다. -

[365일]

겨울 속에 피는 봄 특별전 2(Spring Special Exhibition in Winter Two)

작년에는 전국에 강한 바람과 비가 많아서인지 유독 올해는 눈이 많이 내리는지라 사진찍는 이들에게 더할 나위 없는 즐거움을 주지만 생업에 종사하는 이들에게는 코로나와 더불어 최악의 겨울이 되는 듯 하다.

view more

재즈 음악 중에 피터슨 트리오의 Night Train은 듣기가 무척 편하기 때문에 자주 듣고 있는데, 그의 음악을 듣노라면 가슴속에 겨울이라는 시간을 따뜻한 봄으로 만들어주는 묘한 마력이 있기 때문이다.

복수초를 담는 동안 내내 그의 음악을 들으며 담다 보니 봄이 오는 착각에 빠진다. -

[365일]

겨울 속에 피는 봄 특별전 1(Spring Special Exhibition in Winter One)

흔히들 복수초는 눈과 얼음 사이에서 핀다고 하여 설련화, 얼음새꽃이라고도 부르는데 서양에 에델바이스가 있다면 우리에겐 복수초가 있다.

view more

위로는 눈속에서 홍매화가 피어나고 눈속에서는 복수초가 피어나는 아름다운 봄을 부른다. 복수초는 산지 숲 속 그늘에서 자라며 잎은 양면에 털이 없거나 뒷면에 작은 털이 있다.

일본에는 많은 관상용 품종이 있고, 중국에서는 뿌리를 측금잔화라고 하지만 한방과 민간에서 진통제로 사용하지만 유독성 식물이다. 꽃말은 슬픈추억인데 피기전 모습이 영락없이 연꽃과 닮아서 많은 전설이 전해지고 있다. -

[365일]

길 위에 눕다 특별전(Lie down on the road. Special exhibition)

넒은 들을 배경으로

view more

걷는 사람들의 모습이 드러날 즈음이면

이미 마음에는 함께 걷고 있다.

오후 빛이 내려앉기 시작하면

더이상 걷기 힘들게 되지만

가던 발길 멈추고

문득 뒤돌아서서 걸어온 길을 돌아볼 즈음

아직 여운이 남아 있는

보이지 않는 길이 상상속에 펼쳐진다.

조용히 시간 물들어가는 마음의 서정은

길 위에서 나를 눕게 하는데

때론 사람도 풍경이 되는 길이 참 좋다. -

[365일]

설경속에서 겨울을 읽다 특별전(Read the winter in the snow and watch the special exhibition)

사람은 우연히 지나친 길이라고 해도

view more

언젠가는 그 길을 다시 지나게 된다고는 하지만

분위기가 전혀 다른 곳에서 설경속에서

눈 위를 걷는 것만으로도 그저 좋기만 하다.

내리는 눈을 손을 내밀어 만져 보는데

그 느낌이 사뭇 가까이 다가오면서

손으로 만져지는 눈의 느낌이 포근 하다.

삶의 경륜이 어느 정도 내 손 위에 내려 앉을 때

눈의 노래를 듣지 않을까.

눈과 함께 걷는 지금이 좋다. -

[365일]

길 위의 길을 걷다 365일 특별전(Walking on the road, 365 days a special exhibition)

잠시 가던 길을 멈추고 썰물로 드러난 갯벌을 보며

view more

쇼팽의 음악을 따라 흥얼거린다.

예술가로서의 정열과 지나치리만큼

섬세한 사물에 대한 감각을 지니고 있으면서도

사람들 앞에서는 수줍어하고 내성적이었던 쇼팽은 결국 자신의 청순하고 뜨거운 사랑을 현실적으로는 이루지 못한 채 첫사랑의 마음을 담아

피아노 협주곡 1번을 작곡하니

전곡을 통해 넘치는 정열과 순박한 정서감을

구구절절 듣는 나의 마음을 울리기에는 충분하다.

길 위에서 음악이 흘러갈 때 걸음걸이와

템포가 같으면 걷는 나도 음악처럼 흘러간다. -

[365일]

내가 그린 그림 3(Im going to draw a picture of me Three)

아직은 겨울이 한창이지만

view more

1월이 지나가면 남녘에서

매화꽃 개화 소식이 들리면서

지금의 추운 겨울도 조용히 사그라질 것이다.

아직은 겨울이 많이 남아 있다고 생각했는데

신년이 되고 1월이 되니

금방이라도 봄이 올 것 만 같은 느낌이다.

겨울밤은 언제나 매섭고 길다라는 느낌이지만

그래도 시간은 막을 수 없는 법이니

밤은 서둘러 봄을 불러들이는 것 같다. -

[365일]

내가 그린 그림 2(Im going to draw a picture of me Two)

차가운 바람,

view more

짙어지는 서리,

그리고 찬서리 내리면서 밤 기온이 하강하고

어느덧 대지는 하얀 눈으로 덮여야 하는 것이

계절의 순환일진데

눈 보기가 별따기 처럼 어렵게 되는

그런 시절이 되고 있는 듯 하다.

차갑게 얼어 붙은 대지도

서서히 그 기운을 잃어가고 있는 것을 보면

겨울의 은총은 하얀 눈이 소복히 쌓이는 것임을

기억하고 싶은데 입춘에 겨울이 떠날 채비를 하는

즈음이다.

-

[365일]

내가 그린 그림 1(Im going to draw a picture of me One)

새해를 맞을 때마다

view more

오히려 더 강하게 늙어가는 듯한 느낌을

담담히 속으로 삭이는 일이 인생살이일까?

아쉬워하던 푸르른 삶은

나에게 남은 새날에는 높푸른 하늘 한구석

빛바랜 낙엽들 속에 웅크린 채로

햇빛을 그리워하며 한 겨울바람을 피하고 있는

허름하고도 가련한 삶들이

더 많이 눈에 띄어서

아파해야 할지 모르겠지만

눈이 내려도 봄은 온다. -

[365일]

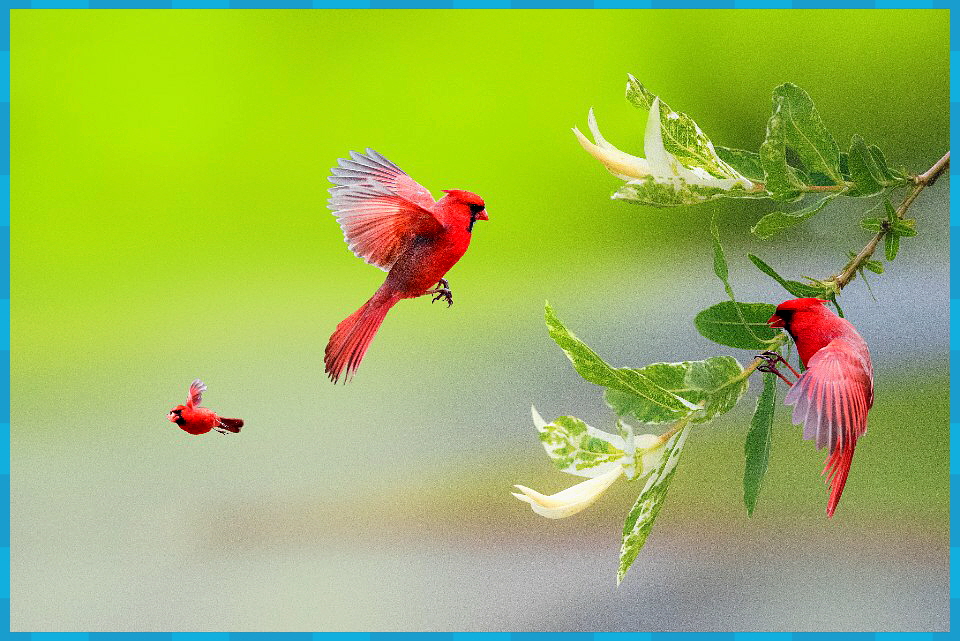

화조도의 부활 2(a painting of flowers and birds Two)

가장 한국적인 것이 가장 세계적이다라고 말도 있듯이 조선중기에 유행하던 수묵 화조화는 조선후기에 들어오면서 점차 줄어들고 이러한 화사하면서도 생생한 화풍의 채색 화조화가 주를 이루게된다.

view more

조선후기 화조화에서 자주 함께 등장하는 매화와 대나무를 주요 배경으로 여섯 마리의 새가 정답게 어울려 있는 그림을 보다가 작가의 사진을 보게 되면 자연스럽게 화려함에 감탄을 하게 된다.

작가 : Chris Oh

가격 : 1000불